名古屋市守山区を拠点とした出張専門骨盤調整治療院・整体院 ふるさわ指圧治療院です。

仙腸関節は全身の骨格の歪みの出発点であり、痛みや内臓の働きに大きく関わっています。体を改善する手段を探している方にとって、『仙腸関節』 にたどり着いたことは大きなヒントを得たと言えます。体を改善するのに、一番の大元である骨盤にアプローチすることは鉄則です。この機会に仙腸関節が体全体へ与える影響について知っていただき、今抱えている症状克服への第一歩になることを願っています。

仙腸関節とは?

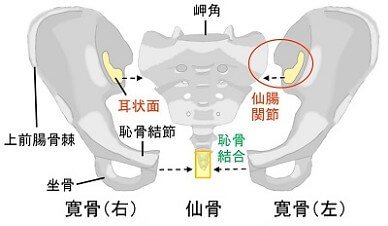

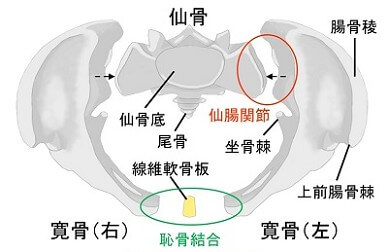

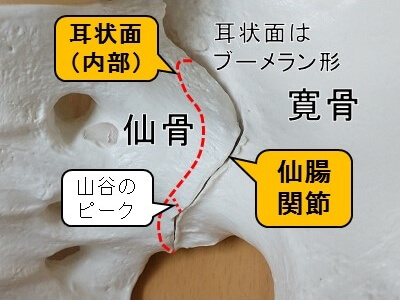

仙腸関節(せんちょうかんせつ)とは、仙骨と寛骨を連結する左右一対の関節です。昔は医学書にも「不動関節」と定義されていましたが、現在では数ミリ程度の可動性があることがわかっています。関節面は緩やかなR形状で、わずかにはめ合って垂直面で接しています。仙腸関節は重力やひねり等の負荷により、容易にずれやすい特徴があります。

骨盤と仙腸関節の構造

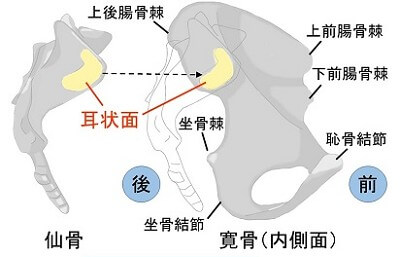

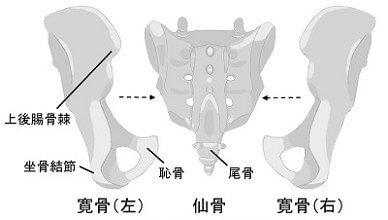

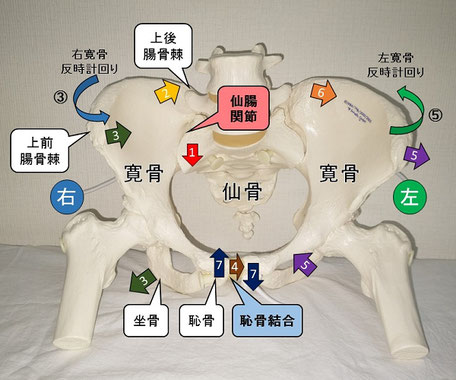

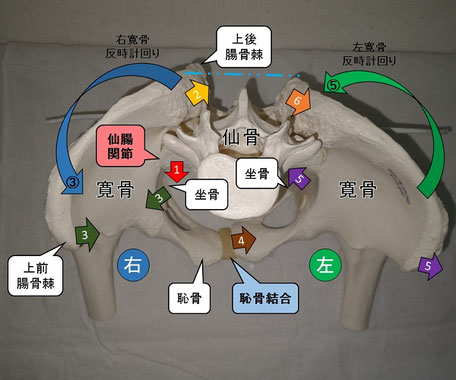

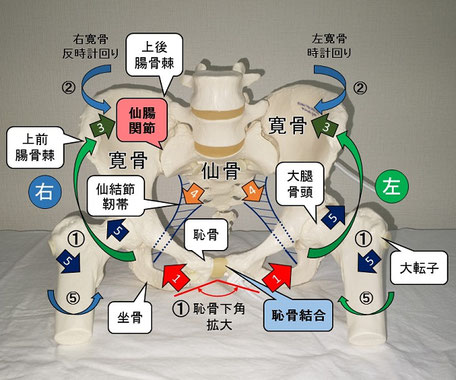

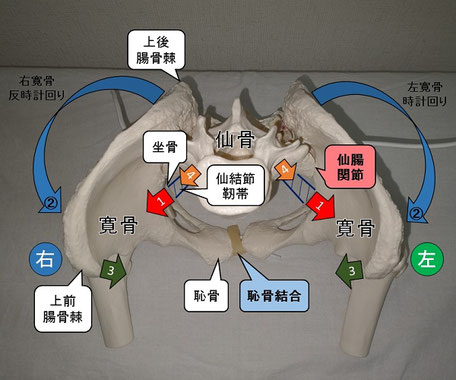

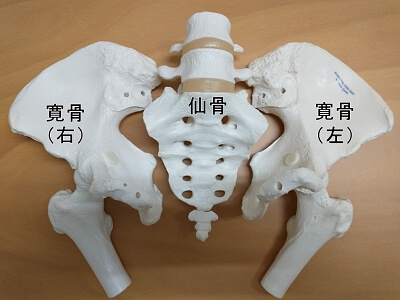

骨盤は中央の仙骨と左右一対の寛骨で構成されていて、後方では左右の仙腸関節によって、前方では恥骨結合によって計3ヶ所にて連結されています。仙骨は逆三角形でT字形をしていて、横からみると中央付近で急激にVの字に折れ曲がっています。寛骨は8の字の中心部で90度捻じったような形をしています。骨盤上側は脊柱の土台となる部分であり、内臓を収納する器の役割があります。骨盤下側は座る際の支えとなったり、大腿骨の連結部になっています。

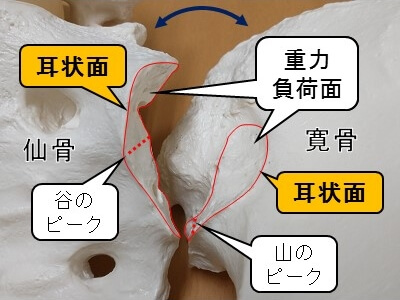

上半身の重力は、左右一対の小さな仙腸関節が支えています。重い上半身を支える部位であるにも拘わらず、仙腸関節の関節面である耳状面(じじょうめん)は、緩やかなカーブ面で接触しており、自由度が高く出来ています。自由度が高いメリットとしては、骨盤や足を動かす際の可動域が広くなって多彩な運動が可能になることです。デメリットとしては、負荷がかかることにより関節がずれてしまうことです。

この仙腸関節のずれによって脊柱は弯曲し、その影響は全身に及んで筋肉を固く緊張させてしまい、腰痛や肩こりなどの痛み症状や内臓の不調を引き起こします。

このように耳状面はブーメランのようにV字をしています。また耳状面は、仙骨側は緩やかに凹んでいて、寛骨側は緩やかに凸になっています。耳状面は中央付近で折れ曲がっていて、山と谷のピークになっています。そして上半身の重力は主にV字の耳状面の上半分で受けています。したがいまして厳密には仙腸関節にはわずかにはめ合いがあるのです。

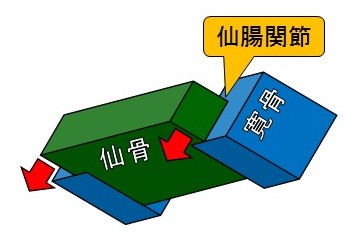

仙骨と寛骨の関係は、人間と滑り台の関係に似ており、仙骨は急勾配の滑り台(寛骨)の上に乗っかっています。仙骨はT字形をしていますが、Tの横棒の部分が両サイドの2台の滑り台の上に乗っているとイメージするとわかりやすいです。よって仙骨は上半身の重力を受けることにより、滑り台上を前下方に滑ってしまうのです。そして左右の仙腸関節を比較すると、より負荷が大きくかかった方のズレが大きくなります。もしくは仙骨の片側が下がって、反対側が逆に上がることもあります。多くの方は仙骨右側が前下方に滑って骨盤が左ひねりになります。

主な仙腸関節のずれタイプ

主な仙腸関節のずれタイプについて、3種類を各々ご説明いたします。

偏荷重タイプ

片側の仙腸関節に下向きに偏荷重が大きくかかり続けた時にこの形になりやすいです。例えば立っている時や座っている時にいつも同じ側に重心を置いている人、スポーツで片側の足に衝撃負荷がかかりやすい人、片方の足をかばっている人等がなりやすいです。たいていは下記写真のように、右の仙腸関節がずれて、仙骨上部の右側が前方下向きにずれる人が多く、これは右半身に中実臓器である肝臓が、左半身に中空臓器である胃があるため、左半身より右半身の方が重いことが関係していると言われています。

例として、右側の仙腸関節に偏荷重がかかり続けると

① 仙骨上部の右側が前方下向きにずれます。

② 相対的には右寛骨上部が後方変位するため、上後腸骨棘が後方に出っ張っているのが触診出来ます。

③ 右寛骨上部が後方変位すると、右寛骨が上から見て反時計回りにひねられます。したがって上前腸骨棘は内側に巻くように閉じ、坐骨は逆に外側に開きます。

④ 恥骨結合は左側寄りにシフトし、左の恥骨は左方向に押されます。

⑤ 左寛骨はこの力により反時計回りにひねられ、上前腸骨棘は外側に開き、坐骨は内側に閉じます。

⑥ 上後腸骨棘は前方変位して出っ張りが小さく触診出来ます。

⑦ 恥骨結合は縦方向にひねられ、右の恥骨が上方へ、左の恥骨が下方へシフトします。

そして右側に比べたら小さいですが、左側の仙腸関節にも荷重がかかっていますので、仙骨上部の左側も前下向きにずれます。もしくは左側の仙腸関節が逆方向にずれることもあり、仙骨上部の左側が後上向きにずれることもあります。そして恥骨結合では左右からの押し合い状態になりますが、右の仙腸関節の荷重が大きい場合は左向きの力の方が強くなるため、恥骨結合は左へシフトします。よって仙腸関節にかかる荷重の左右差が大きいほど、骨盤形状の左右差も大きくなってしまいます。

この偏荷重タイプは上記のように骨盤のひねりが生じますが、横方向ひねりよりも縦方向ひねりの方が強く現れるので、別称「縦ひねりタイプ」とも言えます。よって恥骨結合も縦方向(上下方向)ひねりが強く現れ、横方向へのシフトは弱めになります。

横ひねりタイプ

スポーツなどで同じ方向に骨盤を横にひねる動きを繰り返していると、この形になりやすいです。例えばゴルフ、野球、テニス、卓球など手にバットやラケット等を持って、横ひねり運動をするようなスポーツです。水泳や徒歩などは左右の偏りが少なく非常にバランスの取れた運動ですが、上記のように同じ方向に強くひねるような、アンバランスな動きの多いスポーツは仙腸関節をずらすリスクが高いのです。ただテニスや卓球は逆方向にもひねりますので、ゴルフや野球と比べると多少バランスは良いと思われます。私自身はこのタイプに該当しますが、私はスポーツではなく、体を左に思いっきりひねる体操を繰り返して仙腸関節を大きくずらしてしまいました。

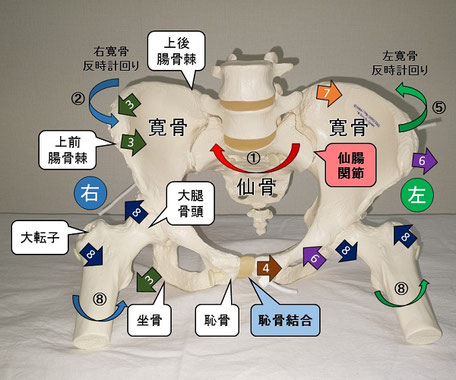

例として骨盤を右(上から見て時計回り)にひねった場合でご説明します。骨盤を右にひねる際には仙骨を主導として右にひねるのですが、途中までは両寛骨も追従して右にひねられます。さらにひねりが加わると、両寛骨のひねりにストップがかかり仙骨だけが右にひねることになります。ここから先の負荷が仙腸関節のずれを生じさせてしまうのです。

① 仙骨が右に(時計回りに)ひねられます。

② 相対的にみて右寛骨が反時計回りにひねられます。

③ 上前腸骨棘は前方変位しながら内側に巻くように閉じ、坐骨は逆に外側に開きます。

④ 恥骨結合は左側にシフトし、左の恥骨は左方向に押されます。

⑤ 左寛骨は相対的にみて、仙骨の右ひねりと左恥骨を左側に押す力により反時計回りにひねられます。

⑥ 左の上前腸骨棘は前方変位しながら開き、坐骨は閉じます。

⑦ 上後腸骨棘は前方変位して、出っ張りが小さく触診出来ます。

さらにこの骨盤横ひねり動作は、股関節にも影響を与えます。

⑧ 上記の右ひねりにより右足の大腿骨頭は後方に、大転子は前方にシフトします。また左足の大腿骨頭は前方に、大転子は後方にシフトします。つまり左右の大腿骨が反時計回りに旋回します。これにより右足では太ももの外側が、左足では太ももの内側(内転筋)が引っ張られるため、それ以上伸びないように緊張し固くなります。

偏荷重タイプと横ひねりタイプとの違いは、どちらも右の上前腸骨棘は内側に巻くように閉じますが、偏荷重タイプの上前腸骨棘(上後腸骨棘)が後方変位するのに対し、ひねりタイプは前方変位することです。また恥骨結合では、偏荷重タイプが縦方向ひねりが強く現れるのに対し、横ひねりタイプは横方向シフトが強く現れます。

私が仙腸関節をひどくずらしてしまった一番の原因は、両足を床に固定したまま体を左に強くひねる運動を繰り返していたことです。これにより両寛骨にストップがかかった状態から、さらに仙骨だけを強くひねる力が加わったことで仙腸関節にずれが生じ、仙骨と寛骨の相対角度が大きく変化してしまったのです。

このタイプの人は不自然に骨盤をひねって仙腸関節をずらしてしまったので、仙腸関節の垂直方向のずれを調整するだけでは不十分であり、骨盤のひねりを減少させる目的で骨盤調整をする必要があります。

骨盤下部(坐骨)開きタイプ

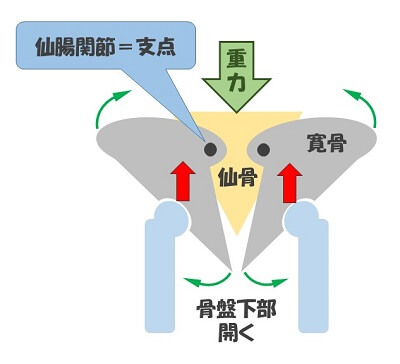

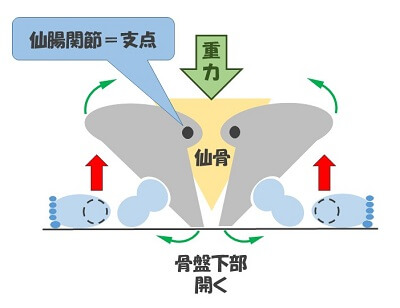

基本的に仙骨に重力などの下向きの力がかかると、骨盤下部の坐骨が開く方向に向かいます。特に骨盤が横に広い女性に多いタイプです。

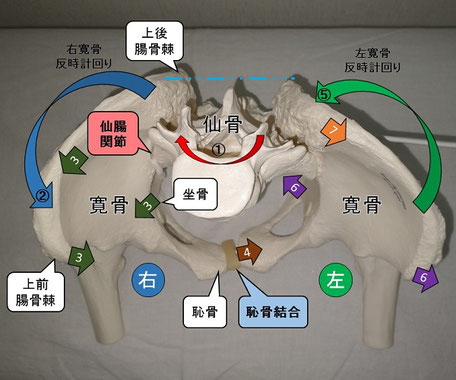

重力を受けると寛骨は仙腸関節を支点として旋回します。骨盤には重力と床からの力が交差して働きます。2つの力が一直線上にあれば回転力は発生しませんが、2つの力が左右にオフセットしているため、支点を中心として緑矢印の方向に回転力が発生します。よって下向きの負荷を受け続けると、骨盤上部は閉じ下部は開く方向に向かいます。骨盤下部が開くといっても、前方は恥骨結合で連結されているため、前方の開きは恥骨結合下部が少し開く程度にとどまり、大部分は後方の坐骨が外々に開くことになります。

① 骨盤下部が開くと坐骨が外々に広がり恥骨下角が拡大します。

② 右寛骨は反時計回り、左寛骨は時計回りにねじれます。

③ 両側の上前腸骨棘は内々に巻いて閉じる形になります。

④ 坐骨が外々に広がることで、仙結節靭帯でつながっている仙骨下部は前方に引っ張られ、引っ張り力を受けた仙結節靭帯はそれ以上伸びないように固く緊張します。骨盤下部が開くことにより脚がハの字に開いてしまい、脚を閉じようとしても反発して閉じにくいという特徴があり、スリムジーンズを履くと股下の隙間が目立つようになります。

また上記は重力が原因となって骨盤下部が開いたケースですが、その他に女の子座りや出産などによって骨盤下部をダイレクトに開いてしまうケースもあります。女の子座りは正座の姿勢から踵を外側に出して、お尻が直に床に着く座り方です。この座り方は骨盤下部開きを進行させてしまうので、好ましくない座り方です。 女の子座りを長年続けたことによって骨盤下部が開いた場合は、股関節にも影響が出て股関節が内々にねじれてしまいます。

⑤ 大腿骨頭は後方に、大転子は前方にシフトして大転子が外々に張り出して、お尻の下部が横に広がって大きくなります。両側の大腿骨が内々に旋回すると、両側の太ももの外側の筋肉に引っ張られる力が働くため、なんとかそれ以上伸びないようにと筋肉を固く緊張させて守りに入ります。また膝蓋骨(膝のお皿)が内々を向いてO脚になります。股関節が内々にねじれると、立位で横から見るとお尻の下部が後方に出っ張ったいわゆる「出っ尻」の形になります。このタイプの方は、更年期を迎えたころから全身の固さが顕著に現れ始め、様々な体の悩みを抱えがちになります。

恥骨結合のずれは仙腸関節に悪影響を及ぼしている

恥骨結合とは、骨盤の前方下部で両側の恥骨を連結する部分にあたり、弾力のある軟骨でできています。恥骨結合がある程度の自由度を持って柔軟に動くことで、私たちは脚を前後左右に開閉したりなどの運動を滑らかに行うことができます。もし恥骨結合というものが無く、左右一対の寛骨がひとかたまりの骨でできていたらどうなるでしょう?私たちの下半身の動きは大きく制限され、運動能力は大幅に低下してしまうでしょう。恥骨結合が自由度を持った関節であることは、人間にとってとても有利に働きますが、一方で自由度があるということは関節が正しい位置からずれてしまう可能性があることを意味しています。

恥骨結合がずれたまま固まってしまうと、左右の脚の運動に左右差が生まれ、可動域も狭くなってしまいます。骨盤には左右一対の仙腸関節と恥骨結合の合計3ヶ所に連結部があります。これらは互いに影響しあう存在であり、この内のひとつでもずれて固まると、他の動きも悪くなってしまいます。

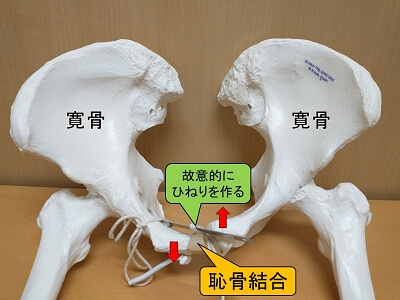

わかりやすく説明するために、骨盤モデルを組み立てる実験をしてみました。

① 構成部品は、仙骨1個と左右一対の寛骨です。

② まず初めに恥骨結合を連結します。わざと恥骨結合にひねりを加えています。

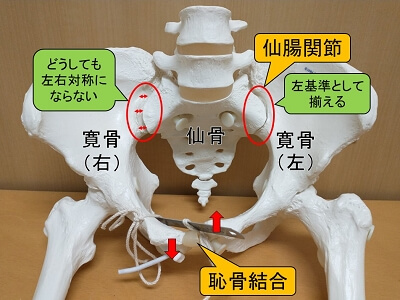

③ 次に仙骨を連結します。左の仙腸関節を基準として、ぴったりと揃えます。次に右の仙腸関節をどうにか揃えてみようとしたものの、どうあがいてもぴったりと揃えることは出来ませんでした。この実験からわかるように、恥骨結合のずれがあって固まっている状態では、仙腸関節の左右差を完全に無くすことは出来ないのです。このように恥骨結合のずれは仙腸関節に悪影響を及ぼします。よって骨盤調整により骨盤の歪みを正常に戻していく過程では、恥骨結合のずれを調整して柔軟にしておく事はとても重要なのです。

最近では仙腸関節に注目する人は徐々に増えてきましたが、不思議と恥骨結合の重要性を説く人は少なかったのです。私自身、恥骨結合は仙腸関節と同じくとても重要な部位であると捉えています。仙腸関節を横綱とすれば、恥骨結合は大関といった所でしょう。仙腸関節のずれをより正確に調整するには、この恥骨結合の影響は決して無視することはできないのです。ただ恥骨結合はデリケートな部分であり、なかなか他人が触れにくい部位ですので、直接触れずに少し離れた坐骨付近からアプローチをかけていきます。さらに患者さん自身にもいくつかの運動をしてもらい、左右のバランスを取っていきます。